2025年,《歌手》火了。

但比节目更火的,是那个每期都在变样的女孩——单依纯。

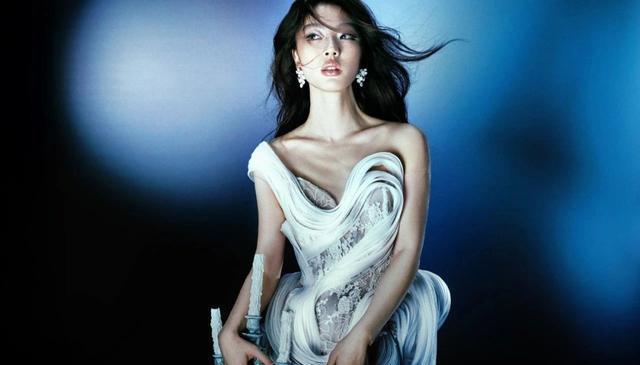

第一期,她穿着白裙子,一曲《珠玉》震撼全场,连林志炫都被她“秒杀”。

第二期,她空灵诠释《天空》,继续蝉联冠军。

可没过几集,这个曾被封为“天才少女”的大魔王,突然来了个反转。

改编李荣浩的《李白》,旋律抽象、歌词怪异,小动作不断,一句“如何呢?又能怎?”唱得全网迷糊。

粉丝懵了,观众吵了。有人说她疯了,有人说她封神了。

可无论褒贬,一个问题开始被反复提起——这个小姑娘,到底是从哪儿蹦出来的?

为什么年纪轻轻就敢在所有观众面前这么玩?她,到底在想什么?

一、穷养长大的“天赋型玩家”

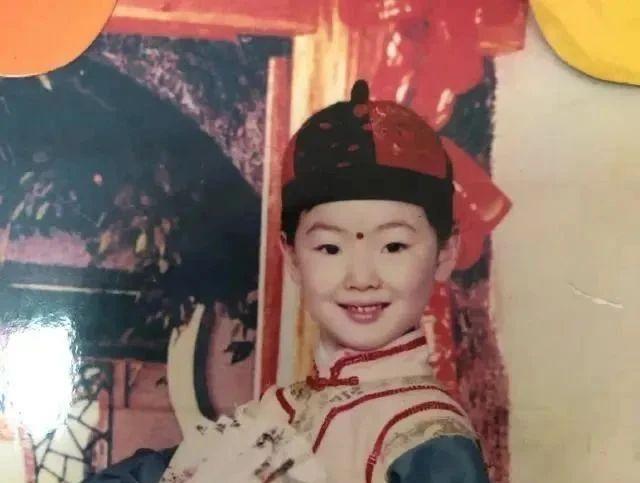

2002年,浙江一个普通小县城,单依纯出生。

她的家庭,远比外界以为的要普通,甚至拮据。

八岁那年,父母离婚了。她成了“多余的人”,被送到乡下爷爷奶奶家。

读的是再普通不过的学校,拿着老旧手机,穿着洗得发白的T恤。

和那些一出生就在练琴、上名校、被家庭规划好人生的天才不同,单依纯没有任何起跑线优势。

妈妈靠开五金店撑家,爸爸是个普通打工人。艺考前,母亲硬是贷款五万,才送她去学声乐。

那年,她18岁。别人还在为高考苦读,她已经扛起了“赚钱还贷”的担子。

她说过,如果没有这笔债,她可能不会参加《中国好声音》。

不是为了名,不是为了梦,只是为了还钱。

所以,成名之后她几乎没有停过——接综艺,开演唱会,上晚会,一个都不落。

外人眼中,她是天赋满点、走红太快的幸运星。

可在她心里,自己不过是个穷孩子,跑出来还债的。

2018年,她第一次在湖南卫视亮相,素人身份跟李健合唱。15岁,没学过唱歌,全靠自己摸索。

那次上台前,她偷偷拍拍李健的肩,又害羞地缩回手。

观众被她打动了,李健也记住了她。

那一刻,舞台像是打开了一个全新的世界。

她暗暗下定决心——唱歌,也许能让她换一种人生。

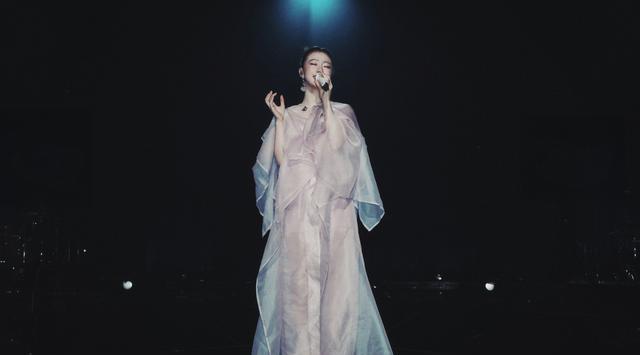

几年后,她站在《中国好声音》的舞台上,一曲《永不失联的爱》,四位导师集体转身。

那晚,她终于出道了。

二、她不是“乖乖女”

很多人以为,单依纯那张安静的脸背后,藏着一个乖巧、听话的小女生。

错了。

她乖得明明白白,却疯得毫不遮掩。

综艺里,主持人问她最想拥有的超能力是什么?

别的明星会说“治愈人心”“保护世界”,她却脱口而出:“分身术,可以唱五场音乐节,赚五份钱。”

网友笑疯,说她“太现实了”。她不否认。她清醒得很。

在一档节目中,袁娅维问她妈妈在干嘛,她垂头轻轻一句:“在家带弟弟。”

短短一句,藏着多少“我懂了”。

她说,自己从来没对“家”有太深的留恋。因为从小缺爱,所以对亲情这块,看得通透。

可偏偏这样的她,在唱母爱主题的《萱草花》时,一封母亲的信让她哭得泪流满面。

母亲说自己没有能力替她铺路。她哭了,因为这是她第一次感受到“妈妈”这两个字,是真的想靠近她。

这也是她的痛点——越是缺失,就越敏感。

所以,她唱歌时,总带着一种撕裂感。

不是苦情,也不是故意煽情,而是一种深入骨髓的共情。

这让她的演绎,总有一种“超龄”的情绪厚度。

就像《歌手》上的那首《一个人跳舞》,她轻轻哼着:“从清晨到日暮”。

那不是表演,那是她的日常。

她就是那个,睡不着觉会起来拖地、表演前靠在椅子上打盹、不管别人怎么说都一脸“又能怎”的人。

疯?可能吧。但疯得真实,疯得有趣。

三、她不是来讨好世界的

出道五年,单依纯已经是“独一档”。

唱功顶,履历硬,两次春晚、三场万人演唱会、《歌手》连续夺冠。

这配置,谁敢不服?

可她偏偏不走传统“天后剧本”。

舞台上,她敢唱陌生人都不太听得懂的歌。

《李白》《纯妹妹》《一个人跳舞》……一首比一首“不讨喜”。

她知道这种歌不容易赢票数,但还是坚持。

有人说她拧巴,她却笑着说:“试试又如何?”

是啊,别人都在用“杀手锏”,她在搞“自我进化”。

她不是来赢的,她是来找答案的。

所以她才说:“我希望做一些大家不那么容易接受的音乐。”

这话说出来,有点狂,但也够真。

她不是那种靠人设立身的艺人。没有“悲情牌”,没有“清纯剧本”。

她能说“我唱歌就是为了赚钱”,也能在万人场馆里唱得全场安静如水。

她的“天才”,并不完美,但她从不遮掩。

她是那种,舞台上闪光,私下爱吃饼干的女孩;

是那种,面对质疑不解释,面对失败就默默练歌的人。

她不是天后,不是女神,更不是乖乖女。

她只是一个唱歌很好听的小姑娘,靠一口气,一路跑到了今天。

她的歌,不一定每一首都好听。但她的声音,有自己的骨头。

她的性格,不一定人人喜欢。但她的态度,足够坦荡。

这个年仅23岁的女孩,还在唱。还在试。

舞台上的每一次不妥协,都是她对世界的回答。

她不是被设计出来的“预制菜”,也不是被资本包装的“高分艺人”。她只是,想唱出属于自己的声音。

而这个声音,正越来越响。

就像那句“区区三万天,如何呢?又能怎?”

听过的人,也许不懂,但一定记得。

校对 廖晴